種違い兄への農地の贈与。養子か否かで天地の違い。持戻しの適用は相続人のみ

(再びパーソナリティ)

加藤諦三:

よろしいですか?

相談者:

ありが、はい、ありがとうございました。

加藤諦三:

あのお、今あのね?、きちんとしといた方がいいっていう事は凄く大切ですよね?

相談者:

はい

加藤諦三:

あの、血縁関係が複雑なら複雑なほど、将来の事を考えると・・

相談者:

はい

加藤諦三:

その時々の、整理はきちんと、しといた方がいいと思いますね。

相談者:

はい、ありがと・・

加藤諦三:

それが今、出来てなかったっていう事ですよね。

相談者:

はい、すいません、ありがとうございました。

加藤諦三:

はいどうも失礼します。

相談者:

はい失礼します。

(内容ここまで)

割りとある話らしい。

戦死した夫の兄弟と再婚。

なんとなく淫靡(いんび)な感じ。

変?

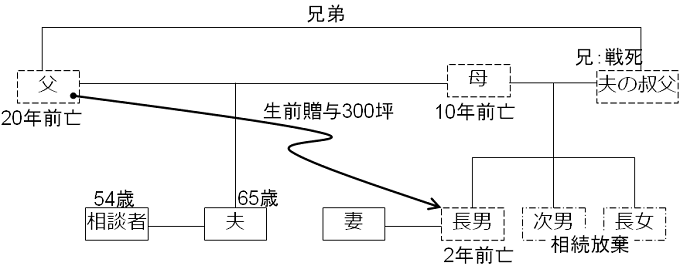

絵にするとこう。

農家でしょ。

生前贈与の300坪は田畑。

種違いの長男は農業を継いだわけだ。

で、その長男が亡くなって妻子が遺産分割しようにも、20年前の相談者の父親と、10年前の母親の2回の遺産分割協議が終わっていないがために遺産総額すら定まらない。

で、し方なく、たぶんほとんど行き来のない相談者夫妻に、

兄嫁「ちゃんとしたい」

主たる遺産は実家の土地。

大迫さんのレクにあったとおり、法定相続分に従う限り、相談者の夫が4分の3、兄嫁が4分の1。

だからって、まさか二筆に分けるなんてことはしまい。

相談者の夫が全てを相続する代わりに4分の1相当を代償金として兄嫁に払うか、または共同名義のまま売却して山分けするか。

さて、

大迫 「してない?」

大迫女史も一瞬エッ?という雰囲気だった種違い長男の養子縁組。

もっとも、再婚相手が連れ子を養子縁組するしないは気持ちの問題だと言われる。

名実ともに親子関係になるという以外、生活していく上ではその違いを意識することはないからだ。

で、その違いを意識させられるのが親が死んでからのこと。

相続。

養子縁組すれば、親の相続において実子となんの区別もない一方、していなければ、他人と同じ扱いになる。

このケースでは種違いとはいえ、血統的にはかなり実の兄弟に近いんだけど、法律は法律だ。

連れ子に相続権はない。

種違いの長男が、もし養子縁組していたら、実家の取り分は四分の一じゃなく、二分の一になっていたわけだ。

でも、言いかえればそれだけのこと。

実は、養子でない違和感はもっと別のところにある。

それが農地の生前贈与。

養子か否かで経済的に大きな違いが生じる。

種違い長男が生前贈与された農地300坪。

通常は贈与税が掛かる。

ところが親子間では贈与税が猶予され、さらに一定期間営農すれば、なんと免除される。

農業の継承を促進するための税制上の優遇策だ。

ただし、この優遇が受けられるのは、贈与者が亡くなった時に相続人となるであろう推定相続人のみ。

つまり、種違い長男は養子でなければならないわけだ。

相談者は戸籍謄本で確認したのかしら?

で、逆に気になるのは、特別受益の持戻し。

種違い長男が養子として贈与を受けたのであれば、大迫さんのレクにあったとおり、300坪の農地は特別受益として遺産に組み込まれ、相談者の夫にも150坪分相当の相続権が生じる。(*)

(*)相談者の夫にも150坪分相当の相続権が生じる:

あくまで机上の計算で考慮されるというだけ。

贈与された土地が実際に遺産に組み込まれるわけではない。

分割する現有遺産がなければ特別受益の持戻しは何の効力もない。

でもどうなんでしょ?

もしそんなことになったら、農業の継承を促進するための優遇策の効果は半減する。

生前贈与の持戻しは、民法に明記されているけれども、義務ではない。

法定相続分と同じで、被相続人である贈与者が持戻しの対象にしない意志を遺しておけば、そちらが優先される。

たぶん、農地贈与の届け出書のどこかにその意志を示す欄がないとおかしい。

皆さま

本年もご愛顧ありがとうございました。

コメントをお寄せいただく方、ありがとうございます。

性格的に、レスを付けたり付けなかったりして差がついてしまうのが嫌でサボっているのですが、もちろん全部読んで、感心させられたり、励みになったり、そして反省させられたりしております。

来年もどうぞよろしく!

管理人さんあけましておめでとうございます。最近読むのにハマってます。管理人さんのコメントつきが好きなんで、またコメントお願いいたします。加藤先生推しなので末永く活躍してほしいです。